研修生受入事業

アジア・南太平洋地域から研修生を招いて地域づくりを協力

研修生の招聘はPHD運動の根幹を成す事業です。アジア ・ 南太平洋の村の人々を研修生として日本に招き、 農業、 保健衛生、 地域組織化などの研修を行い、 帰国後もフォローアップを行うことを通じて、 草の根の人々による村づくりと生活向上に協力します。

来日した研修生は、日本語研修を修了したのち、それぞれが希望する分野を中心に日本各地で研修を受けます。

日本に暮らす人々にも学びを 国内研修生制度

PHD協会では海外から研修生を招聘する一方で、草の根レベルでの国際協力や地域開発の人材を育成するために、国内研修生(インターン)も受け入れています。

2021年度は、日本在住の外国人を対象とした国内研修生2.0制度も設けました。また2022年度は多文化共生インターンとして、神戸で暮らす留学生が加わりました。

国内研修生は海外研修生とともに学び、 足元から実践するための活動を学びます。

2025年度 第 41 期研修生

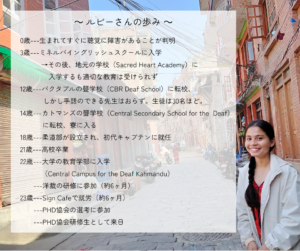

ルビー

ネパール / 宗教:ヒンドゥー教

研修テーマ:IT, 柔道, 洋裁, 障がい者福祉

PHD協会の新しい挑戦として、聴覚障害のある研修生の受け入れを開始しました。初の研修生として選ばれたのはネパールの古都バクタプル出身のルビーさん。ルビーさんは生まれてすぐ聴覚に障害があることが判明。地元の小学校では適切な教育を受けることはできず、小さい頃のことはよく覚えていないそうです。転機は14歳の時、首都カトマンズのろう学校に転校し、手話を学んで世界が広がりました。高校時代には柔道部を立ち上げ、初代キャプテンを務めるなどリーダーシップを発揮しました。将来の夢は「たくさんあります」と語るルビーさん。「ネパールの聴覚障害者は仕事の機会が限られています。だから自立できるように日本で学んだ洋裁の技術を女性たちに教えたいです。そして自分のお店を持ちたいです。」他にも柔道を広めて聴覚障害のある女性が性的な被害を受けないようにしたいなど、夢と希望に満ちた未来を描いています。

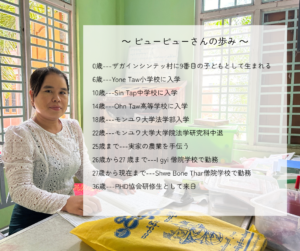

ピューピュー

ミャンマー / 宗教:上座部仏教

研修テーマ:保健衛生, 教育, 料理

PHD協会では「教育の力で明るい未来を」を掲げ、平和な社会をつくるために子どもたちの教育に関わる人たちをPeace研修生として招聘しています。その3人目となるのが、マンダレーの僧院学校で働くピューピューさんです。ピューピューさんの僧院学校は現在生徒数が853名。ミャンマーでは貧困世帯の教育を僧院学校が支えてきた歴史があります。ピューピューさんは英語とビルマ語を教えつつ、24人の先生たちをまとめる役割も担うリーダー的存在です。「優れた教師になれるよう努力します」と日本での意気込みを語るピューピューさん。教育を通じて、子どもたちには「国と両親に名誉や誇りをもたらすことができる人になってほしい」と願っています。

多文化共生インターン

国内研修生

これまでに招いた研修生は339人

研修生 177人/ 短期研修生 95 人/ ゲスト 67人

| 研修生 | 短期研修生 | ゲスト | |

| ネパール | 29人 | 2人 | 4人 |

| インドネシア | 34人 | 9人 | 26人 |

| ミャンマー | 26人 | 1人 | 2人 |

| タイ | 20人 | 6人 | 8人 |

| フィリピン | 12人 | 5人 | 9人 |

| スリランカ | 5人 | 1人 | |

| カンボジア | 3人 | ||

| ベトナム | 1人 | ||

| パプア・ニューギニア | 9人 | 1人 | 11人 |

| ソロモン諸島 | 1人 | ||

| 韓国 | 1人 | 66人 | 7人 |

| 日本 | 36人 | 4人 |